研究内容

プロジェクト6(2)

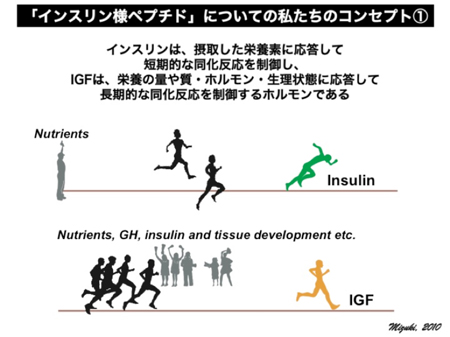

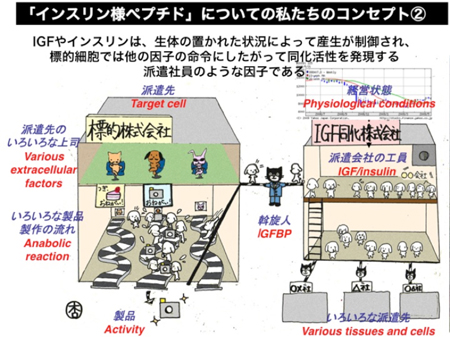

先にご説明したように、IGFやインスリンのようなインスリン様ペプチドは、無脊椎動物では脳・神経ペプチドで、嗅覚刺激によって分泌され、栄養分があればタンパク質同化活性を促進して成長を促進する役割を有しています。進化の過程で、IGFやインスリンの分泌は末梢の組織の役割が主になってしまいましたが、おそらく未だに脳・神経系には栄養と成長を、脳・神経系と末梢臓器とを協調させる機能を保持しているものと推定しています。同時に、これらのホルモンは、脳・神経系を酸化ストレスなどの傷害から保護したり、中枢神経の再生や分化を誘導することも明らかになってきています。そこで、私たちはIGF/インスリンのシグナル分子のノックアウト動物やノックダウン細胞を用いて、インスリン様シグナルが、中枢神経系やそれぞれの末梢組織で栄養状態をはじめとした生体外・生体内刺激をどのようにモニターし、これらの情報が組織の物質代謝などをどのように制御しているのか、またそれらのシグナルが動物の行動になんらかの影響を及ぼさないかについても、検討していきたいと考えています。このような進化の観点からの研究が、インスリン様ペプチドの脳・中枢神経、あるいは末梢組織での新しい役割を明らかにできるのではないかと期待しています。

このホームページでは、主にIGFやインスリンが、成長期および成長後の物質代謝の制御に重要な役割を果たしていることを紹介してきましたが、実は、これらのホルモンは動物の一生の物質代謝を制御することにより、私たちの正常な生命維持を可能にしていることは既に明らかにされています。例えば、胎児における低インスリン様活性は子宮内発育不全を引き起こすのですが、生後にはキャッチアップ成長が起こり、そのためメタボリックシンドロームに陥る可能性が高くなることがわかってきています(Barker仮説)。また、IGFやインスリンは成熟にも重要な役割を果たし、成長期を過ぎた動物では、物質代謝の同化反応を一手に引き受けることになります。一方、成長期を過ぎてインスリン様活性が低い場合や、加齢によって脳下垂体機能が低下してGH分泌が減少するためにIGF-I産生・分泌量が低下した場合には、筋肉のタンパク質合成が抑制され筋萎縮が起こると同時に、成長ホルモン低下により脂肪組織に脂肪が蓄積し(成長ホルモンは脂肪分解を促進します)、肥満になりやすくなります。結果としてメタボリックシンドロームのリスクが高くなるわけですから、インスリン様シグナルは「抗老化作用」があることになります。このように、インスリン様活性の過剰抑制が起こると、成長遅滞、糖尿病、筋萎縮、さらに老齢期に入ると、アルツハイマー症を初めとした神経変性疾患や動脈硬化、骨粗しょう症などを引き起こすことが明らかにされています。 一方で、この活性が過剰になると、成長期には過成長、さらに癌化進行などが起きることになります。

インスリン様ペプチドのシグナルの異常が原因とされる疾病を治療する薬剤が切望されている現在、インスリンやIGFの生理活性を正常に維持する技術や薬剤の開発は、古くから挑戦が続けられてきた生体のホメオスタシスを標的とした夢の治療法、創薬と言うことができるかと思います。また、これらをゆっくりと調節できる食品成分や生薬成分などがあれば、大きなメリットがあります。私たちは、動物の一生におけるインスリン様活性の生理的意義を総合的に明らかにし、その活性を制御する方法を見つけていきたいと考えています。

| 研究内容:目次 | プロジェクト6(1) 戻る 次へ 私たちの研究のゴール |