研究背景

インスリンファミリーペプチドとは何か?

インスリンとインスリン様成長因子

インスリンは、血糖の降下作用などをはじめとした広範な生理活性を持ち、このホルモンが欠乏すると糖尿病になることが良く知られています。インスリンは、糖代謝ばかりではなく、タンパク質代謝・脂肪代謝などを同化に傾ける代謝制御活性を有しています。一方、インスリン様成長因子(Insulin-like growth factor; IGF、二つ分子種の存在が明らかにされており、それぞれIGF-IとIGF-IIと呼ばれています)は、色々な細胞の増殖や分化を誘導する活性を持ち、胎児期や出生後の組織の発達や身体の成長などに重要な役割を果たしていることが知られています。

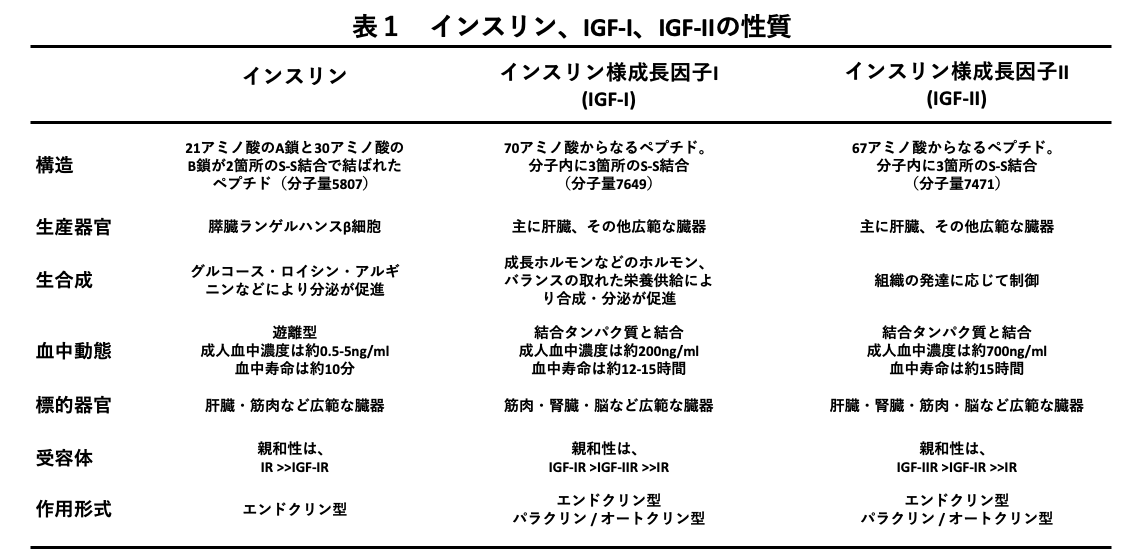

インスリンとIGFはアミノ酸配列で50%程度の相同性を有し、高次構造が酷似しています。ただ、インスリンはプロインスリンという前駆体からCペプチドが切り出されて二本のペプチドがジスルフィド結合(チオール残基同士が結合)しているのに対して、IGFは一本のペプチドで構成され分子内にジスルフィド結合が存在します (表1)。 インスリンは膵臓で産生されますが、IGFは肝臓をはじめとした広範な組織で生合成されます。合成・分泌の調節機構も二つのホルモンで大きく異なります。例えば、インスリンは食事刺激に応答して一過的に分泌されるのに対して、IGF-Iは成長ホルモンや栄養状態に反応して、IGF-IIは組織の発達に応答して産生・分泌が制御され、血中濃度の変化は緩やかで日内変動はあまり観察されません。インスリンは血中で遊離して存在しているのに対し、IGFは6種類の特異的結合タンパク質 (Insulin-like growth factor-binding proteins; IGFBP) に結合して存在しています。インスリンは標的細胞表面にあるインスリンレセプターに結合、IGFsは主にIGF-Iレセプターに結合することにより、細胞内情報伝達経路の活性化を介して種々の生理作用を発現すると考えられています。

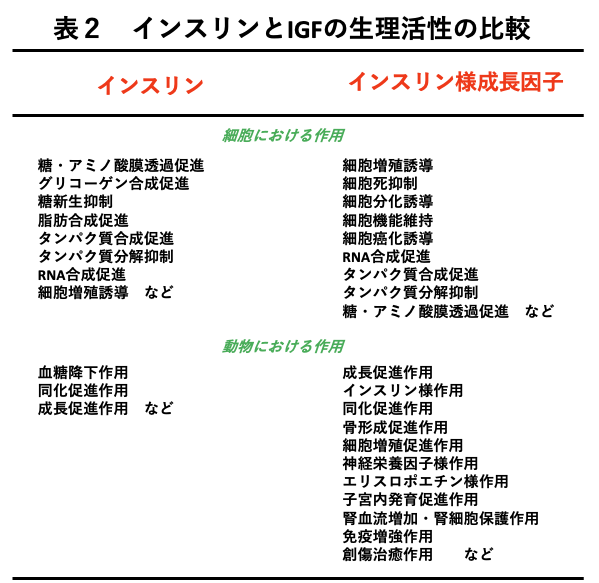

培養細胞を用いた解析では、IGFはインスリンと同様に糖・アミノ酸の膜透過の促進、RNA合成・タンパク質合成の促進など代謝制御活性を持つことが明らかとなっています。しかし、IGFはインスリンで弱いと考えられている細胞増殖・分化の誘導活性、細胞死の抑制活性などが強い点が特徴です (表2)。 インスリンは、その糖代謝制御活性からI型糖尿病の治療薬として利用されています。また、IGF-Iをin vivo投与すると、生体の種々の代謝反応を同化の方向に傾けることから、IGF-Iの臨床応用が試みられています。しかし、IGFは、癌化誘導作用があることも報告されているため、特定の生理活性のみを発現させる手法の開発が強く望まれています。これまでに、IGF及びインスリン関連因子の遺伝子ノックアウトモデル動物、過剰発現モデル動物が作成されており、IGFやインスリンの生理的意義が明らかにされつつあります。

| 研究背景:目次 | アミノ酸が伝達する細胞内シグナル 戻る 次へ インスリン様シグナル |